你是不是也好奇,这部让索菲亚·科波拉拿下戛纳最佳导演奖的《牡丹花下》,为啥有人夸它是“2017年最美的电影”🎬,也有人吐槽它“娇艳欲滴却又愚蠢至极”?🤔 它和原版到底有啥不同,所谓的女性视角又高级在哪?今天咱们就一起聊聊这部争议不小的作品。

► 故事讲了个啥?简单却不简单

背景是美国南北战争那会儿,一个北方伤兵(科林·法瑞尔 饰)被一个小女孩捡到,带回了与世隔绝的南方女子学校。这个男人的出现,就像一块石头砸进平静的池塘💧,让学校里从校长(妮可·基德曼 饰)、老师(克尔斯滕·邓斯特 饰)到女学生们的心思都活络了起来。

剧情听起来不复杂,甚至有点老套,但电影的看点不在于情节多曲折,而在于那种弥漫在空气中的紧张感和暧昧情绪。导演索菲亚·科波拉有意淡化了宏大的历史背景和外部冲突,把几乎所有戏份都压缩在学校这个封闭空间里,聚焦于人物间细腻的互动和微妙的心理变化。

► 美的像画,但就只是美吗?

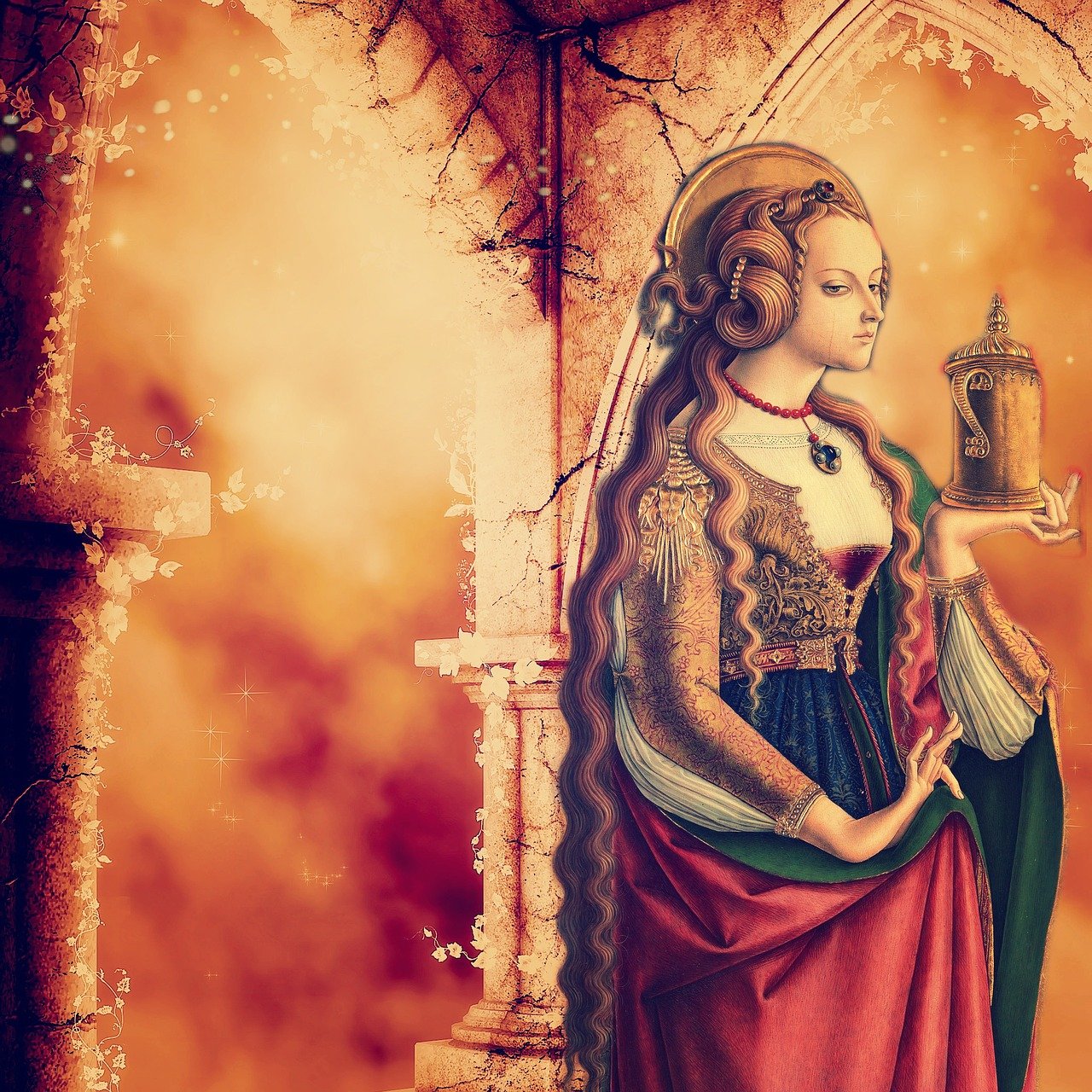

必须得说,这部电影的画面质感是真的绝!👏 很多影评都夸它摄影、构图、服装、布光堪称教科书级别,低照度的光线处理配合胶片质感,营造出一种古典油画的朦胧氤氲感。尤其是那场著名的晚餐戏,全程用烛光自然照明,光影摇曳,把那种暧昧和暗流涌动的气氛直接拉满。

但这种极致的形式美也成了争议的焦点。喜欢的人觉得这种美本身就足以构成一种独特的电影语言;但批评的人则认为,电影过分追求形式感,导致故事本身显得空洞苍白,人物也像是为了构图服务的“纸片人”,缺乏内在的动机和血肉。

► 和原版比,到底改了啥?

索菲亚·科波拉这次是翻拍,她确实对原著和1971年老版做了不少大刀阔斧的删改。

- •

删角色也删支线:比如老版中很重要的黑人女奴角色被完全删掉了,连带关于种族问题的探讨也一并移除。一些可能增强戏剧冲突的情节,比如南方军人骚扰学校的桥段也被拿掉了。

- •

叙事更含蓄:老版可能会用画外音、闪回等更直白的方式表现人物欲望,而新版则更依赖演员的表演和氛围的营造,情绪表达非常内敛。

这么改的目的,看来是为了更集中地探讨核心主题:一个闯入的男性如何扰乱一个封闭的女性社群,以及女性自身的复杂心理。但这种“删繁就简”也牺牲了原版中可能存在的更丰富的社会和历史维度,这让一些期待看到更强烈戏剧冲突的观众感到失望。

► 所谓的“女性视角”,到底怎么看?

这是影片宣传和讨论的核心。索菲亚·科波拉试图通过她的处理,赋予这个故事新的解读空间。

影片某种程度上展现了一个女性世界的运作规则以及它如何被男性打破。在学校里,玛莎校长用一套规则维持着秩序和权威。伤兵迈克伯尼的到来,用他的男性魅力和花言巧语,不仅激起了女性们的欲望,更挑起了她们之间的嫉妒和竞争,从而瓦解了原有的平衡。

电影后半段,当女性们从对男性的迷恋幻想中清醒,意识到威胁,并最终联合起来反抗时,常被解读为一种女性意识的觉醒和反击。尤其是玛莎校长果断为伤兵截肢的举动,被很多影评视为一种对男性气概的“阉割”隐喻,象征着女性重新夺回主导权。

但话说回来,这种女性主义的表达似乎也有些暧昧和局限。影片或许更多地是呈现了女性群体的复杂心理——既有欲望和嫉妒,也有团结和自救,而非非简单地歌颂女性力量。

► 我的个人看法和观影建议

我个人觉得,《牡丹花下》就像一件精心打磨的艺术品,它的价值可能需要你换个角度和心态去欣赏。它可能不适合抱着看一个强情节、强冲突故事期待的观众,因为它更侧重于营造一种情绪和氛围,捕捉一种微妙的心理状态。

从技术层面,它的摄影、美术和表演(尤其几位女演员的眼神戏)都值得细细品味。至于所谓的“女性主义表达”,或许可以不必过于纠结它是否足够“正确”或“激进”,而是感受它如何呈现了特定环境下女性情感的复杂性和真实性。

所以我的建议是:如果你想看一个故事性强、冲突激烈的电影,那这部可能会让你觉得沉闷;但如果你不介意形式感强、节奏舒缓,愿意沉浸其中感受那种压抑、暧昧和暗流涌动的情绪,那么《牡丹花下》可能会给你带来一种独特的观影体验。不妨找一个安静的时间,放松心情,或许就能感受到它的特别之处。