《楚门的世界》🎬由彼得·威尔执导、金·凯瑞主演,这部1998年上映的影片以其独特的“真人秀”设定和深刻的社会批判,成为了电影史上一颗耀眼的星辰。它不仅仅是一个关于窥视与操纵的故事,更是一面映照现代人生存困境的镜子,引领我们追问真实与虚假的边界、自由意志的价值以及媒体社会的伦理。

1. 🎭 媒体控制与消费主义的讽刺

影片中,楚门的生活从出生到成长,无一不被电视制作公司精心编排和全球直播。他所处的“桃源岛”实则是一个巨大的摄影棚,妻子、朋友乃至路人都是演员。这种设定尖锐地揭示了媒体对个体隐私的无情侵犯和资本对生活的全面操控。更令人不寒而栗的是,剧中演员甚至在情感对峙时刻也不忘生硬地推销产品,如梅丽推销巧克力粉,马龙展示品牌啤酒。这种对消费主义的讽刺,展现了人如何被异化为推销机器,生活如何被简化为一场彻头彻尾的表演和消费行为。

2. 🤔 真实与虚假的哲学边界

楚门的世界无疑是虚假的,但他的情感和挣扎却无比真实。影片巧妙地将“True Man”(真实的人)嵌入主角的名字,暗示即便身处虚构,人性的本真依然存在。导演克里斯托夫(Christof)的名字则融合了“基督”(Christ)与“终结”(off),他扮演着造物主般的角色,为楚门构建了一个看似完美却绝对控制的世界。他声称外部世界同样虚假,但楚门最终选择了未知的真实,这种对自由意志的追求,呼应了存在主义哲学——人通过选择定义自身,即便世界荒谬,也要勇敢地追寻意义。影片促使我们思考:我们所接受的一切,是否也是被某种力量筛选和设定的?我们的世界,是否也是一个更大的“桃源岛”?

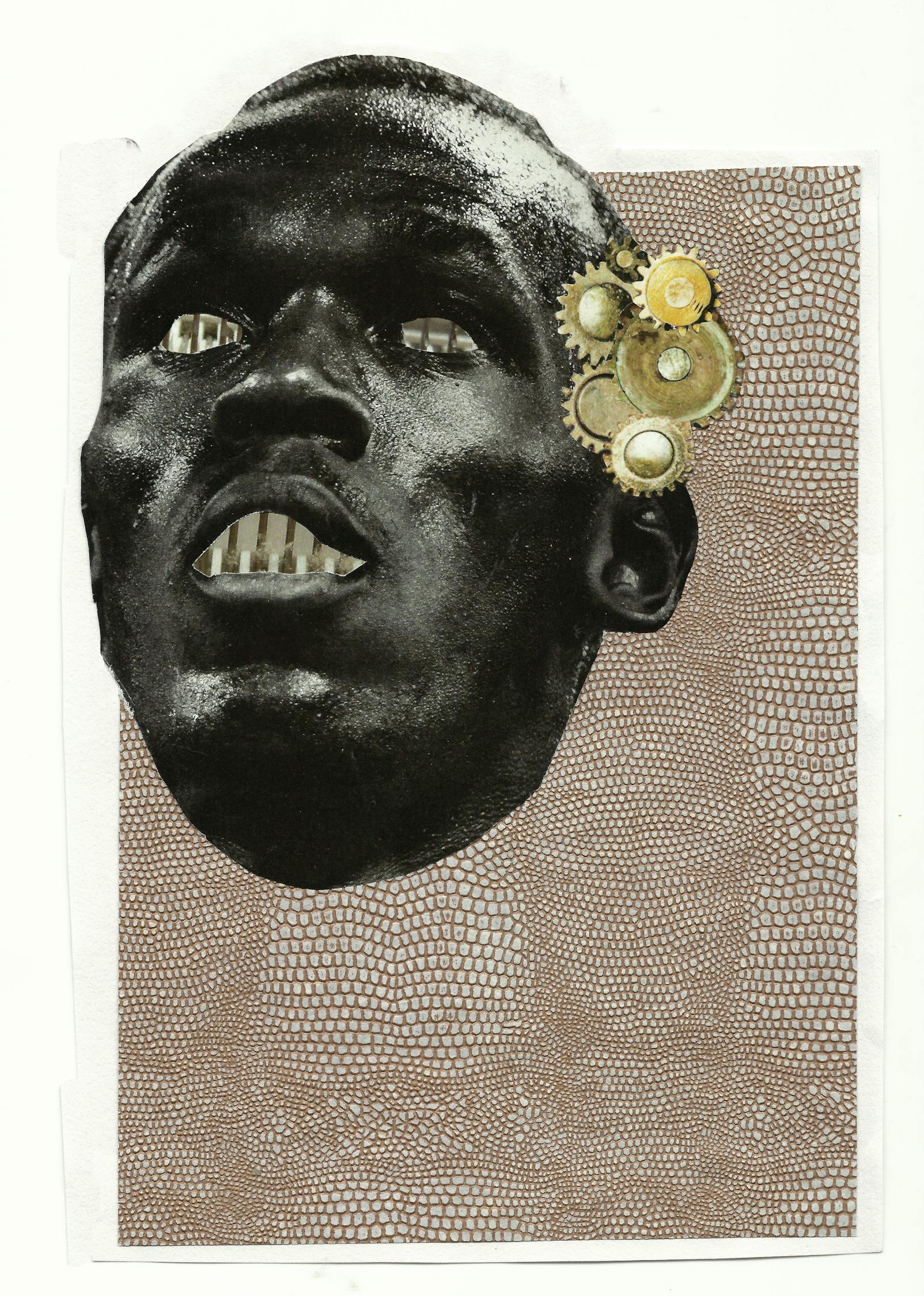

3. 🎨 视觉美学与权力结构

电影的艺术手法极具匠心。视觉上,影片采用了高饱和度、明亮温暖的“柯达彩色”美学,模仿二战后美国中产阶级的“黄金时代”梦想,营造出一种过度完美、近乎无菌的视觉环境。这种美学本质上是一种意识形态工具,它清洗了历史中的矛盾、创伤与复杂性(如麦卡锡主义、冷战焦虑),只留下光滑的、可被商品化的符号。而楚门的服装也被精心设计:学院风的毛衣、千格纹西装,塑造其“永远长不大的好男孩”形象,是一种视觉上的“阉割”,削弱其攻击性与颠覆性。权力的运作不仅是物理监控,更是这种深入美学的规训,它通过控制“可见”与“不可见”来定义什么是“体面”与“正常”。

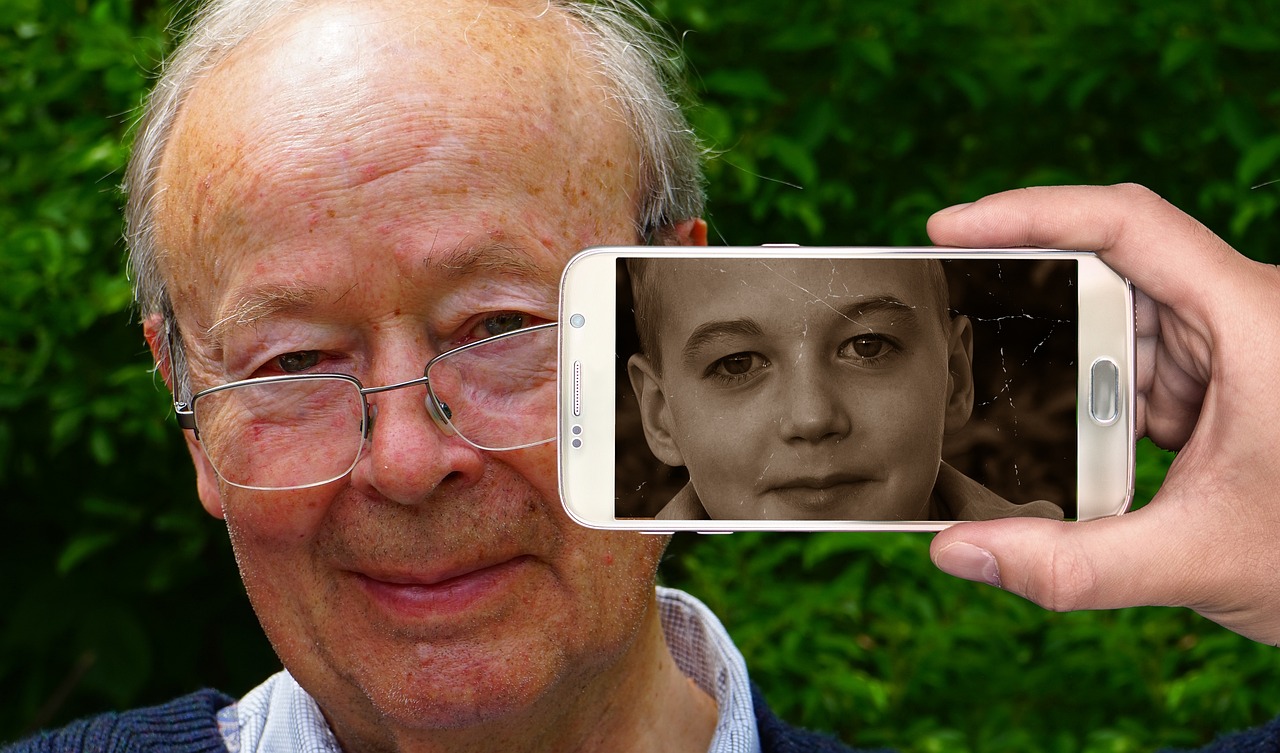

4. 🔍 从银幕到现实:我们的“楚门”时刻

《楚门的世界》的伟大之处在于其强烈的现实映照。在社交媒体、大数据算法泛滥的今天,我们每个人都可能在某种程度上扮演着“楚门”与“观众”的双重角色。我们的喜好被精准推送,行为被无形引导,仿佛生活在量身定制的“信息茧房”中。影片中的金句:“我们看戏,看厌了虚伪的表情...楚门的世界可以说是假的,楚门本人却半点不假”,提醒我们:或许我们无法选择环境,但可以选择是否真实地面对自己。楚门的觉醒始于一些微小的“故障”——从天而降的灯具、只追着他下的雨、意外出现的“亡父”。这启示我们,保持对生活“异常”的敏感和质疑,或许是打破自身“茧房”的第一步。

个人观点与建议:

看完《楚门的世界》,云哥觉得它不仅仅是一部电影,更是一次心灵的叩问。它鼓励我们像楚门一样,即便面对狂风暴雨和未知恐惧,也要有勇气扬帆驶向更广阔的世界。在日常生活中,我们可以尝试:多接触不同信息来源,主动打破算法茧房;时常反思自己的生活轨迹,哪些是内心真正的渴望,哪些又是外界植入的期望;勇敢尝试舒适区外的事物,或许能发现更真实的自己。希望这篇影评能帮你更深入地理解这部电影的魅力。