《哈利·波特与死亡圣器(上)》自2010年上映以来,便因其前所未有的黑暗风格和深刻主题,在哈利·波特系列电影中占据了独特地位。这部由大卫·耶茨执导的影片,告别了霍格沃茨的城堡与课堂,将主角三人组置于一片荒芜、危机四伏的成人世界,开启了魔法世界终章前最为沉重也最为壮丽的冒险篇章 🌌。

🔍 一、风格之变:最黑暗的旅途与成人礼

影片基调发生了显著转变,一扫前几部的奇幻明亮色彩,充满了“前所未有的悲痛和绝望”。开场便是赫敏对父母施展“一忘皆空”咒语的悲怆场景,她颤抖着魔杖将自己从父母的记忆中彻底抹去,这份为爱牺牲的决绝令人心碎。随后,海德薇的猝然陨落、乔治的受伤、穆迪的牺牲,以及多比之死等一系列死亡接踵而至,快得让人来不及哀悼。电影画面色彩阴暗,节奏时而紧凑,时而缓慢,旨在细致表现主角们的内心挣扎与成长,彻底“摆脱了儿童电影的烙印”。这场逃亡之旅,更像是主角们一场残酷的成人礼。

📖 二、忠实原著与叙事取舍

许多影评认为,本片是“自《魔法石》以来最忠实原著的哈利电影”。得益于上下两部的篇幅,影片能够从容地展现原著中大量的心理描写和人物互动,许多关键情节和细节都得到了还原,例如赫敏修改父母记忆的实拍、食死徒在马尔福庄园的会议、以及“七个波特”的搞笑与悲壮并存的转移计划。 当然,电影也做出了一些取舍。例如,家养小精灵克利切的故事线及其情感部分被简化,雷古勒斯(R.A.B.)的英勇事迹也被忽略,这让部分书迷感到遗憾。但总体而言,这种“钜细靡遗”的叙事方式,旨在为最终的决战做足铺垫,让观众更深入地理解“知己知彼”的战前准备。

🧠 三、角色成长与情感内核

在黑暗的逃亡中,三位主角的成长是本片最动人的亮点。

- •

赫敏·格兰杰:展现了惊人的智慧、勇气和牺牲精神。她不仅是三人组的“大脑”,用缜密的思维解决无数难题,其开场对父母施咒的决绝更凸显了其内心的强大与深深的哀伤。

- •

罗恩·韦斯莱:他的离去与回归是重要的成长弧光。作为在温暖家庭中长大的孩子,他首次直面长期的饥饿、疲惫和对未来的迷茫,加上魂器的放大效应,导致了情绪的爆发和逃离。但他的回归并用格兰芬多宝剑摧毁魂器,证明他最终战胜了内心的恐惧与嫉妒,完成了自我的救赎。

- •

哈利·波特:肩负着救世主的重任,在逃亡中显得更加孤独和坚定。他不断质疑邓布利多,内心充满挣扎,但始终保持着“勇敢而正直”的本心,毅然踏上寻找魂器的征途。

影片也巧妙地通过“魂器”对人物关系的挑拨,避免了庸俗的三角恋描写,更深刻地展现了友情在逆境中的考验与珍贵。

✨ 四、标志性场景与情感冲击

影片贡献了几个令人难忘的标志性场景:

- •

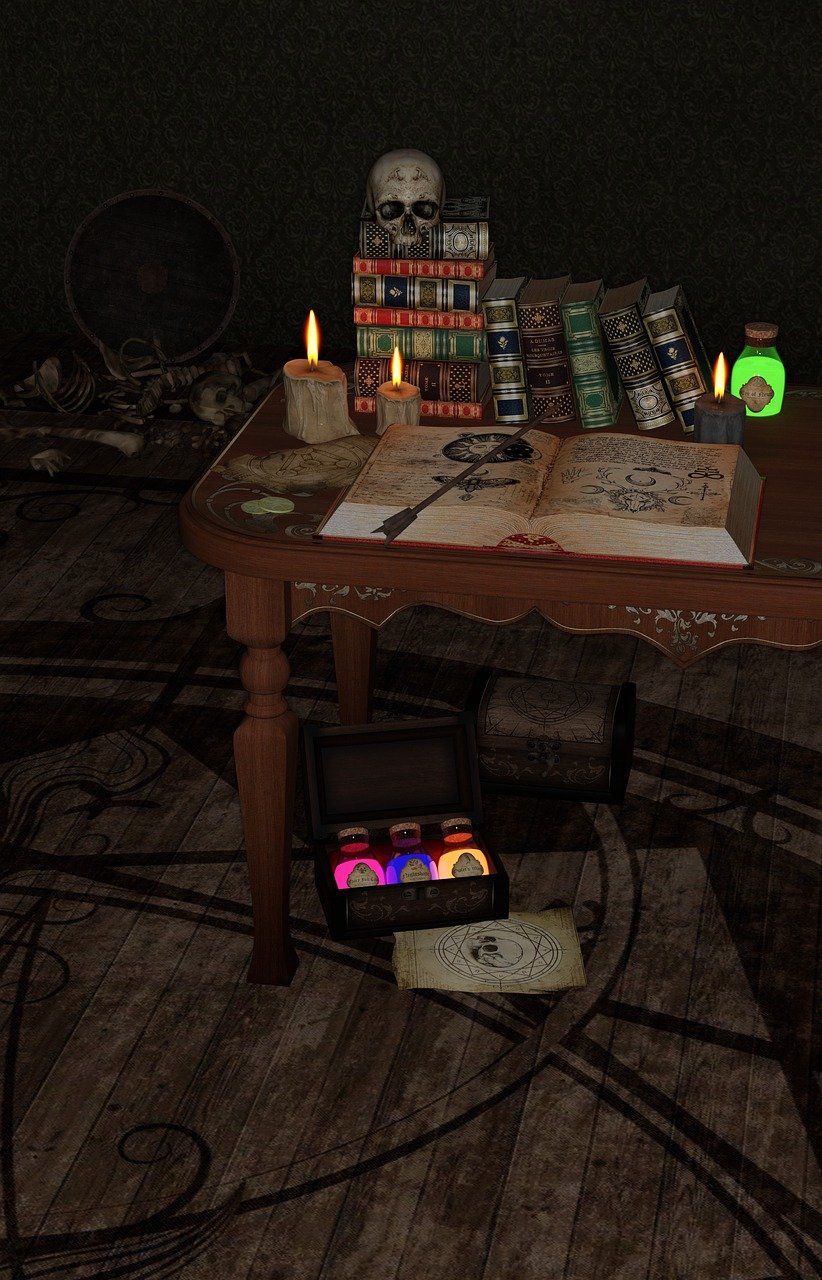

“三兄弟的故事”:这段采用独特的皮影戏风格动画呈现,诡异而优美,充满了创意,被许多影迷盛赞为“Awesome”。它不仅巧妙地交代了死亡圣器的传说,其故事内核关于欲望与死亡的寓言,也深化了影片的主题。

- •

多比之死:家养小精灵多比为救哈利等人英勇牺牲,哈利亲手为其举行葬礼的场景,成为了全片最大的情感催泪点之一。这一场景也与贝拉特里克斯对待家养小精灵的态度形成鲜明对比,揭示了忠诚的意义。

⚔️ 五、战前准备与终极隐喻

整部电影可以看作是“钜细靡遗的战前准备”。三人组寻找并摧毁魂器(如斯莱特林的挂坠盒),探寻死亡圣器的秘密,这个过程如同在最终决战前“寻找终极武器、打造极品盔甲、打怪升级”。 而“魂器”作为伏地魔灵魂的碎片,也常被影迷解读为“每个人内心最深处黑暗的失控的欲望和绝望”的隐喻。对抗魂器的过程,也象征着战胜心魔。同样,“死亡圣器”的传说也引发了关于权力、复活与隐退的思考,映射了角色不同的选择与命运。

💎 个人观点与建议

《哈利·波特与死亡圣器(上)》是一部需要耐心品味的作品。它可能没有系列后期作品那样密集的视觉奇观,但其黑暗的基调、对角色深刻的刻画以及在逆境中对友情、勇气与爱的歌颂,使其成为一部情感深厚、值得反复回味的成熟之作。

对于想要欣赏此片的朋友,云哥有几点建议:

- 1.

心态准备:不要期待一部轻松愉快的奇幻冒险片,这是一部节奏更偏重文戏、氛围压抑的“魔法世界逃亡片”。

- 2.

背景知识:如果时间允许,重温前作(尤其是《混血王子》)或阅读原著,能帮助你更好地理解人物情感和剧情细节,获得更丰富的体验。

- 3.

关注细节:留意影片中的情感戏和演员的细微表演,很多感动都藏在这些瞬间里。

总而言之,《哈利·波特与死亡圣器(上)》成功地为整个系列构建了黑暗而强大的情绪基础,让我们与主角一同经历成长的阵痛,并更加期待在终章中见证光明的到来。它告诉我们,即使在最黑暗的时刻,爱和勇气也能为我们指引方向 ✨。