你有没有想过,如果有一天你发现自己的生活被24小时监听,会是什么感觉?😨 更难以想象的是,那个监听你的人,居然慢慢开始……保护你?2006年的德国电影《窃听风暴》讲的就是这么个故事,它背景放在1984年的东德,但你看今天,好像依然能品出些别的味道来。

► 高压时代:每个人都在“透明鱼缸”里活着

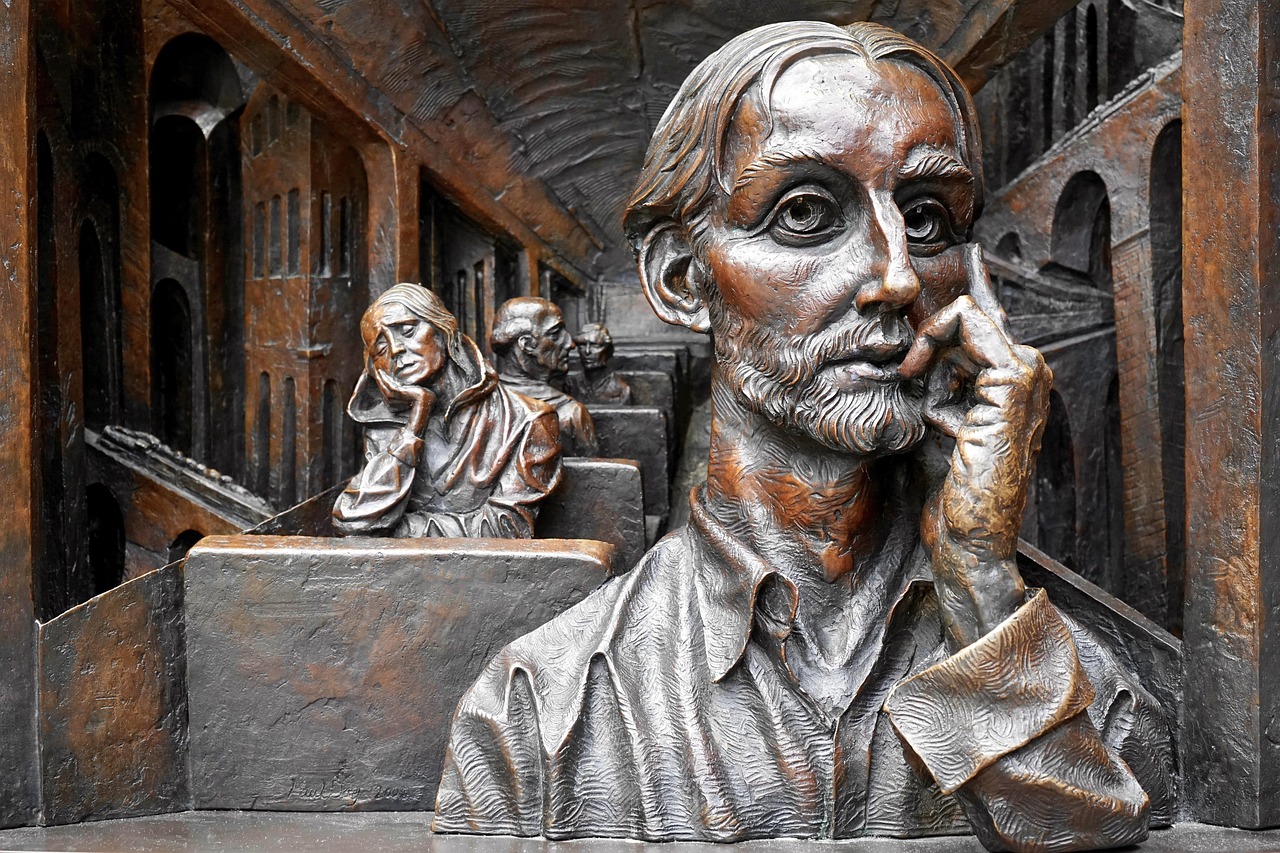

电影一开始就把我们扔进1984年东柏林的冰冷空气里。那时候,东德国家安全局“斯塔西”简直无孔不入,据说平均每几十个公民就对应一个线人。艺术家、作家这些脑子活络的人,更是重点照顾对象。电影里剧作家格奥尔格·德莱曼(Sebastian Koch 饰)和他那位演员女友克里斯蒂娜(Martina Gedeck 饰),就这么被文化部长给盯上了。为啥?权力者有时候就是害怕不受控制的思想和真诚的艺术啊。

► 监听者变了:他从机器,重新长出了人心

特工魏斯勒(Ulrich Mühe 饰)本来是台冷酷的机器,业务能力超强,信仰那套体制逻辑。让他去监听德莱曼,一开始他可是专业得很,装设备、写报告,一丝不苟。

但听着听着,事情起变化了。他听到德莱曼和朋友们讨论艺术、分享生活,甚至听到德莱曼弹奏的贝多芬《热情奏鸣曲》…… 这些声音,一点点滴穿了他心里那层冰。他的人性,居然在被要求消灭人性的任务中,悄悄醒了。他开始怀疑,开始挣扎。你会忍不住想,是德莱曼的“生活”太有感染力,还是魏斯勒心底本来就有颗种子,只是自己都不知道?

► 无声的保护:他如何在系统眼皮底下冒险

觉醒后的魏斯勒,开始暗中操作。他不再如实上报,而是选择隐瞒、篡改报告,偷偷保护德莱曼。最惊险的是,他居然冒险提醒了克里斯蒂娜,还在搜查前偷偷拿走了作为关键证据的打字机。这些举动每一次都是在刀尖跳舞,一旦暴露,结局可想而知。但他还是这么做了。这种转变,不是那种“突然想通了”的简单,而是充满了犹豫、恐惧,但最终良知赢了。

◼︎ 魏斯勒觉醒的几个关键点:

- •

听到真诚的艺术与交流:德莱曼和朋友们对艺术、对自由的谈论,和他平日接触的虚伪报告不同。

- •

目睹权力者的丑陋:文化部长汉普的腐败和滥用权力,让他对自己服务的体制产生了怀疑。

- •

《热情奏鸣曲》的震撼:音乐这种最抽象的艺术,却直接触动了他内心深处的情感。

——————————————————————————————

► 电影不止于故事:那些值得品味的拍摄手法

《窃听风暴》的画面色调是刻意为之的。监听者魏斯勒的空间,多是冷色调、显得压抑;而德莱曼家的艺术家生活,则用了更多暖色。这种视觉上的对比,不用多说你就感受到那种对立。电影节奏也不快,甚至有些地方会让你觉得“沉”,但这种“沉”,正好贴合了那个时代的感觉,也让你有机会和人物一起感受和思考。

► 为什么今天看依然觉得它厉害?

《窃听风暴》不只是讲了一个过去的故事。它关于权力如何窥探个人生活,关于体制化与人性之间的拉扯,关于沉默和勇气…… 这些话题,几乎在任何时代、任何社会都能找到回声。这也是为什么,很多人觉得它超越了具体的历史背景,成了一种更普遍的寓言。它拿了那么多奖,包括奥斯卡最佳外语片,绝不是偶然。

——————————————————————————————

💡 看《窃听风暴》你或许可以想这些:

- •

“好人”的标准是什么? 魏斯勒是“好人”吗?他最初可是个熟练的监听者。

- •

艺术到底有什么用? 在高压环境下,艺术似乎无力,但它却唤醒了一个监听者。

- •

选择有多难? 电影里的人物,很多都面临艰难的选择,有些选择甚至付出了生命的代价。

电影最后,时间跳到两德统一后。德莱曼知道了真相,他写了一本书《献给好人的奏鸣曲》献给魏斯勒。而魏斯勒,在书店看到这本书,店员问他要不要包起来,他说:“不用了,这是给我的”("Nein, das ist für mich.")。这一刻,没有夸张的相认和感谢,但所有情绪都已到位。救赎和善良,有时不需要大声宣扬。

《窃听风暴》的震撼,就在于它冷静地让你看到:在最暗的环境里,人性那点微光,能有多顽强,又有多珍贵。它没有刻意煽情,但那种克制的力量,反而更让人回味。如果你还没看过,找个小块时间,静静看完它,相信你也会被触动。